रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्त्व

किसी भी कला, गद्य, पद्य या फिर किसी भी वस्तु का मौलिक सृजन रचना कहलाती है। रचनात्मक लेखन किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं किसी विचार या दर्शन के आधार पर मौलिक रूप से किया गया लेखन, वर्णन या नई रचना का निर्माण है। यह सत्य है कि प्रत्येक रचना अपने पूर्ववर्ती विचारों के सहायता से ही बनती है। जब उस विचार को आगे बढ़ाने का कार्य किसी दृष्टव्य उदाहरणों या लेखन के माध्यम से किया जाता है जो अपने पूर्ववर्ती लिखे गए लेखन से भिन्न हो वह रचनात्मक लेख की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को ही रचनात्मक लेखन कहा जाता है। रचनात्मक लेखन हालाकि एक प्राचीन विधा है परंतु समय के साथ उसमें नवीन और प्रक्रियात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं।

रचनात्मक लेखन का अर्थ

रचनात्मक लेखन केवल वस्तु और कथ्य के स्तरों पर ही नहीं अपितु भाषा और मुहावरों के स्तर पर भी विशिष्ट होती है। कोई भी लेखक अपनी रचना में पूर्ववर्ती विचारों को बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया में वह कभी-कभी उनसे असहमत भी हो सकता है या फिर उसका निषेध भी कर सकता है। यह ज्ञान की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। वह इस प्रक्रिया के माध्यम से मानवीय भावनाओं के अधिक निकट आता है। इस विषय में नरेंद्र मोहन कहते हैं-

‘असहमति और निषेध ही व्यक्त नहीं करता, असहमति और निषेध को विद्रोह तक ले जाता है उसे क्राति चेतना का हिस्सा बनाता हुआ। व्यवस्था कोई भी हो, वह अपनी असहमति और विद्रोह को मानवीय पक्ष में बुलंद करता है। बेहतर समाज के लिए संघर्षरत होने का यह उसका निजी और खास तरीका है।’ (समकालीन कविता के बारे में-नरेन्द्र मोहन)

रचनात्मक लेखन के अंतर्गत वैचारिकता और ज्ञानात्मकता तो होती ही है। इसके साथ ही उसमें मूल्यबोध एवं सौंदर्य बोध का भी अनुपम संगम पाया जाता है। रचना प्रक्रिया एक अन्वेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें लेखक अपने अनुभवों और समकालीन परिस्थितियों से जूझता हुआ निरंतर आत्मसंघर्ष की स्थिति में रहता है। मुक्तिबोध ने रचना प्रक्रिया के विषय में कहा है “रचना प्रक्रिया, वस्तुतः एक खोज और एक ग्रहण का नाम है।” (नयी कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, पृ. 26, मुक्तिबोध)

जब पूर्व के ज्ञान के आधार पर नई ज्ञान परंपरा या उसी परंपरा में नए विचार और पक्षों के विकास पर कोई लेख लिखा जाता है तो वह नई रचना मानी जाती है। किसी भी रचना को मौलिक बनाए रखना सबसे आवश्यक और जरूरी काम होता है। इसके लिए लेखक की विचार प्रक्रिया परिष्कृत और संबंधित विषय पर उसका ज्ञान अच्छा होना चाहिए।

रचनात्मक लेखन की आवश्यकता

सबसे पहला प्रश्न इस संदर्भ में यही उठता है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? क्यूँ रचनात्मक लेखन पर इतना जोर दिया जा रहा है? इस प्रश्न के लिए हमें पुनः इसकी परिभाषा पर वापस आना होगा और उसके माध्यम से यह जानना होगा कि हर छोटे से पड़ाव पर भी हमें मौलिक रचना की आवश्यकता होती है। भले ही वह परीक्षा में पूछा गया कोई छोटा लेख लिखने का प्रश्न ही हो। रचनात्मक लेखन से व्यक्ति के भीतर सृजन करने की चेतन जागृत होती है। । जो विद्यार्थी इस क्षेत्र में कार्य करता है वह एक अच्छा रचनाकार भी हो सकता है। नए सर्जक से नए विचारों का जन्म होता है। अगर सूक्ष्म रूप में ही किसी नई रचना को देखें तो वह लोकमंगल या लोकरंजन का कार्य भी करती है और स्थूल रूप में व्यावहारिक जीवन को देखें तो वह कटेन्ट राइटिंग जैसे नौकरियों से भी जुड़ी हुई है। इन विविध पहलुओं का उद्भव रचनात्मक लेखन से ही जुड़ा हुआ है। अतः इसकी आवश्यकता विविध क्षेत्रों में विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुई है।

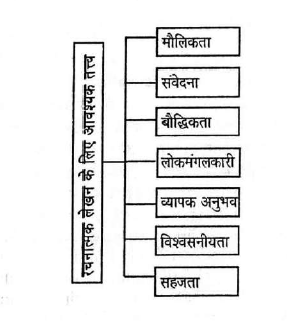

रचनात्मक लेखन के लिए आवश्यक तत्व

किसी भी रचना को लिखने के लिए उसमें कुछ आवश्यक तत्व ध्यान में रखना चाहिए जो निम्नलिखित हैं-

मौलिकता

किसी भी रचनात्मक लेख में सबसे पहली और आवश्यक तत्व जो है वह मौलिकता है। इस तत्त्व पर जोर देना आवश्यक इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसके बिना कोई भी रचना अपने पूर्ववर्ती रचनाओं का ही एक भाग या नकल लग सकता है। इसी के साथ ही इससे रचना में नवीनता बनी रहती है। यदि आज गोदान दोबारा लिखा जाए भले ही उसमें से कुछ शब्द या पात्र बदल दिए जाएं जबतक कि उसमे से कोई नया विचार ध्वनित होगा, किसी नए परिवेश का निर्माण नहीं होगा, वह उपन्यास नई रचना के रूप में स्वीकार नही की जाएगी।

संवेदना

संवेदना सामान्य अर्थों में संवेदना को भावुकता के पर्याय के रूप में माना जाता है परंतु दोनों भिन्न हैं। जब किसी भावना में विवेक और विचार का मेल होता है तो उसे हम संवेदना मानते हैं।

एक उत्तम रचना के रचयिता के लिए यह आवश्यक है कि वह लेखकीय संवेदना के साथ-साथ समकालीन युग की संवेदना को भी समझे और उसका विश्लेषण अपने साहित्य के माध्यम से करे। साहित्य और संवेदना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक रचनाकार को साहित्यिक युगों की परिकल्पना को समझते हुए उनके मध्य के अंतराल को भी समझना चाहिए। साहित्यकार का यह दायित्व होता है कि वह युगीन परिस्थितियों के साथ युग में समाहित उन दबी चिनगारियों को भी हवा दे जो युगीन संवेदना में बदलाव लाने में सहायक होती है। यही कार्य आने वाले समय में प्रेमचंद, अज्ञेय, मुक्तिबोध आदि ने किया।

बौद्धिकता

रचनात्मक लेखन में बौद्धिकता एक सीमा तक होनी चाहिए। लेखक को अपनी भावनाओं और विचारों को जबरन रचना के अंदर थोपना नहीं चाहिए। इससे रचना की सौंदर्यमयी परिकल्पना खंडित होती है और साहित्यिक रचना वैज्ञानिकता के धरातल पर खड़ी हो जाती है। वहाँ उसमें से ‘सुन्दरम्’ वाला भाव समाप्त होता नजर आता है।

। विकास के लिए द्वंद्व अनिवार्य है किंतु इनसे उत्पन्न संघर्ष को एक मनोरम रूप में परिणत करने का दायित्व साहित्यकार का होता है। एक उत्तम रचना किसी भी ऐसे तथ्य से अपने आपको बचाती है जो उसे साहित्य के प्रमुख उद्देश्य से दूर ले जाता हो।

लोकमंगलकारी

रचनात्मकता में लोककल्याणकारी भाव हमेशा विद्यमान होना चाहिए। जब हम साहित्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें स्वतः हित अर्थात् कल्याण शब्द जुड़ा हुआ है। जिस कार्य का संपूर्ण अस्तित्व ही मंगल पर आश्रित हो वहाँ उससे किसी अनिष्टकारी अथवा विनाशकारी दृष्टिकोण को पूर्ण करना हेय समझा जाता है।

व्यापक अनुभव

रचना में लेखक को अपने विभिन्न अनुभवों पर आधारित नवीन दृष्टिकोण को व्यक्त करना चाहिए। इनमें नूतनता होनी चाहिए। इससे रचना में भी नवीनता आती है और यह पाठक को एक जिज्ञासा और कौतूहल के साथ रचना को पढ़ने का उत्साह उत्पन्न करती है।

विश्वसनीयता

रचनात्मक लेखन में कल्पना, सौंदर्य को बढ़ाने वाली और चित्रात्मकता में सहायक के रूप में होनी चाहिए। इससे रचना में समाहित सत्यकथनों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पाठक के लिए लेखक द्वारा कही गई बातों में एक निश्चित और निःसंदेह प्रमाणिकता की भावना होती है। लेखक को उस विश्वास को बनाए रखते हुए अपनी रचना को प्रस्तुत करना चाहिए।

सहजता

एक अच्छी रचना में भाषा शैली की जटिलता नहीं होनी चाहिए। लेखक का प्रमुख उद्देश्य पाठक को अपनी बात पहुंचचाना होना चाहिए। उसमें उसे अपनी विद्वता को जबरन थोपना नहीं चाहिए। यदि पाठक लेखक के सार्थक वक्तव्य तक ही नहीं पहुंच पाता और रचना के अर्थ को समझने के लिए शब्द कोशों को ही जाँचता रहेगा ती रचना का प्रमुख संप्रेषणीयता के गुण का अर्थ ही समाप्त हो जाता है।

इस प्रकार रचनात्मक लेखन में लेखक को अपनी समझ बूझ से संतुलित भाव विचारों का एकरूपता से सम्मिश्रण प्रयोग करना चाहिए। एक उत्तम रचना के अंतर्गत सभी तत्वों का समावेश तो होना चाहिए किंतु उनमें ऐसा समन्वित रूप होना चाहिए कि वे अलग-अलग व्यक्त न हो। । लेखक को एक अच्छी रचना के लेखन हेतु उससे संबंधित अन्य रचनाओं का अध्ययन करते रहना चाहिए। इस अभ्यास से उसके कौशल में वृद्धि होती है।

रचनात्मक लेखन के लिए विषय

इसके विविध विषय हो सकते हैं फिर भी सुविधा के लिए निम्नलिखित विषयों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(i) G-20 सम्मेलन

(ii) कृत्रिम बुद्धिमता

(iii) Chat-GPT

(iv) वर्तमान सरकार में विपक्ष

(v) पर्यावरण संरक्षण

(vi) पितृसत्तात्मक समाज में महिला

(vii) पुस्तकों का महत्त्व

रचनात्मक लेखन की विशेषताएं

किसी भी रचनात्मक लेख में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए-

- किसी भी रचनात्मक लेख में संप्रेषणीयता होती है। जिस उद्देश्य से वह लिखा गया है उसकी पूर्ति करता है।

- कोई भी रचनात्मक लेख विश्वसनीय माना जाता है। आगे के लेखों के लिए वह संदर्भ का कार्य करता है ।

- कोई भी रचनात्मक लेख लेखक के उस विषय के ज्ञान का सार होता है। • किसी भी रचनात्मक लेखन में भाषा की दृष्टि से उचित शब्दों का चयन किया जाता है।

- किस भी रचनात्मक लेखन की यह विशेषता होती है कि वह अपने से पूर्ववर्ती लेखकों की शैली से अलग लिखी जाती है। हर लेखक की अपनी एक शैली होती है।

- कोई रचनात्मक लेखन लेखक की विचारधारा का प्रतिबिंब होता है।

- रचनात्मक लेख के केंद्र में उसके पाठक होते हैं अतः प्रायः यह पाठक केंद्रित होती है। परंतु कुछ लेखकों द्वारा किसी रचना के लिखे जाने के बाद भी उसके पाठक तय हो सकते हैं ।

- कोई भी रचनात्मक लेख तभी सफल हो सकता है जब वह सहज हो। अत्यंत गूढ़ता पाठक के लिए बोझिल भी हो सकता है। आवश्यकतानुसार विभिन्न – सिद्धांतों को सरल और सहज रूप से लिखा जा सकता है।

रचनात्मक लेखन का महत्व

किसी भी रचनात्मक लेखन का महत्व उसकी उपयोगिता को ध्यान रखते हुए जाना जा सकता है। यदि हम कोई लेख पढ़ते हैं तो वह हमारे भीतर नए विचारों का उद्वेलन का कार्य करती है जिससे हम ज्ञान की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यदि कोई रचनात्मक लेख सामान्य ढंग से भी लिसी स्थान का वर्णन करते हुए लिखा गया है तो उससे हमें उस स्थान के विषय में कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार कोई फिल्म सबसे प्रारम्भिक रूप में रचनात्मक लेखन ही होता है और वह मनोरंजन का कार्य करती है। अतः इसका महत्व विविध क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए विविध और अनेक हैं।

रचनात्मक लेखन का उदाहरण

रचनात्मक लेख लिखने के दो उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य विषयों पर भी लेख लिखा जा सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे कि विज्ञान, चिकित्सा, वित्त, और तकनीक। यह मशीनों को सीखने और समस्याएं समाधान करने की क्षमता प्रदान करने का एक नया दौर खोल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति इसमें नहीं है कि यह सिर्फ डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकता है, बल्कि यह समझने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। इसके जरिए, हम नए पैटर्न, संबंध, और सूचनाओं को पहचान सकते हैं जो मानव बुद्धिमत्ता के लिए साधारित हैं।

इसके साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित नैतिक मुद्दे भी उत्पन्न हो रहे हैं। सवाल यह है कि कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि इसका उपयोग सामाजिक सराहना और समाज सेवा में किया जा रहा है, और कैसे हम इसे विकासशील और नैतिक रूप से सही दिशा में ले सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उच्च स्तर का विकास हमें यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि इसे ठीक से नियंत्रित कैसे किया जाए ताकि यह हमारी समस्याओं का समाधान करने में सहारा प्रदान कर सके, बिना किसी अनैतिक या अनुचित प्रयोग के।

इसके साथ ही हमें चाहिए कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग में सजग रहें, और सुनिश्चित करें कि इसका उपयोग सामाजिक और वैज्ञानिक सुधारणाओं के लाभ के लिए हो रहा है।

G-20

हाल ही में G-20 की अध्यक्षता भारत को मिली। इसी के साथ दिल्ली में एक विशाल आयोजन कराया गया जिसमें इसमें शामिल सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इसमें ‘दिल्ली डेक्लरेशन’ भी पास हुआ। G-20, जिसे ‘ग्रुप ऑफ ट्वेंटी’ के रूप में जाना जाता है, एक बहुपक्षीय संगठन है जिसमें दुनिया के 19 सबसे बड़े अर्थशास्त्रीय राष्ट्रों और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारना, वित्तीय स्थिति को सुधारना और विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार मुद्दा है वैश्विक आर्थिक स्थिति। इसमें विभिन्न देशों के नेताओं को एक साथ आना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें एक दूसरे के स्थिति और चुनौतियों का सामना करने का मौका मिले। यहां विशेष रूप से आर्थिक समाधान, उद्यमिता, और विकास के क्षेत्र में सहयोग करने का सुझाव दिया जा सकता है।

यह आज एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उदित हो रहा है। अतः इस मंच का उपयोग विभिन्न देशों की आर्थिक संवृद्धि के साथ ही वहाँ के सतत विकास के मुद्दों को लेकर भी किया जा रहा है। पर्यावरण की चिंताओं को इन देशों द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए तथा इस मंच का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।